Wiraputri Supraba

in Mahabharata

Suralaya geger. Newatakawaca, raja Imantaka, mengirim balatentaranya dan memaksa para Dewa menyerahkan diriku guna dijadikan isterinya. Aku menolaknya karena ia tak pernah melakukan pendekatan terhadapku. Para Dewa menolaknya karena melihat mbisinya untuk menjadi kerabat para Dewa, kelompok elite yang mengatur ketertiban Marcapada. Balatentara Imantaka mengamuk dan menggempur gerbang Suralaya. Pengawal Kahyangan melawan mati-matian dan memukul mundur mereka, namun mereka ganti melakukan serangan-serangan tersembunyi, yang sangat merepotkan para Dewa. Mereka juga menyerang desa-desa di lereng Mahameru dan menewaskan penghuninya.

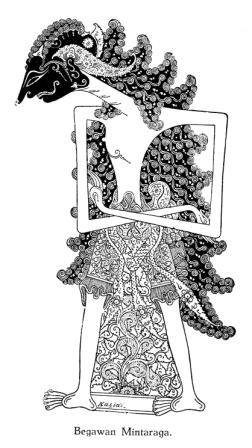

Para Dewa bersidang dengan dipimpin Batara Guru, membahas rencana meminta bantuan Begawan Ciptoning, seorang petapa sakti di Marcapada.

Para Dewa bersidang dengan dipimpin Batara Guru, membahas rencana meminta bantuan Begawan Ciptoning, seorang petapa sakti di Marcapada.

”Pukulun,” usul Batara Panyarikan kepada Batara Guru, ”Sebaiknya Supraba kita utus menggoda Ciptoning, agar ia bersedia memerangi Newatakawaca. Selanjutnya, ia harus merayu Nwatakawaca, berpura-pura mau menjadi isterinya, agar ia lengah dan Ciptoning berkesempatan memanahnya. Kalau berhasil, Ciptoning kita kawinkan dengan Supraba.”

”Maaf, Pukulun. Mengapa harus Supraba. Bukankah banyak bidadari lain yang kecantikannya sepadan dengan Supraba,” tanya Bidadari Nawangsih.

Aku menghela napas. Inilah realitas. Sebagian Dewa, yang semestinya paling maju kesadarannya, masih menganggap bahwa nilai perempuan terletak pada kecantikannya, dan bahwa perempuan harus rela menggunakan kecantikan itu untuk berbagai tujuan yang belum tentu mempertimbangkan martabatnya sebagai pribadi yang berhak melakukan pilihan. Di lain pihak, ada bidadari iri kepadaku karena aku bertugas mendekati Ciptoning, alias Arjuna, kesatria sakti nan rupawan, calon suami idola.

Apakah mereka tidak menyadari bahwa zaman telah berubah? Dulu, wanita melewatkan hari-harinya dengan berdandan, memasak, dan mengatur rumah, dengan satu tujuan hidup, bersuamikan dewa atau kesatria idaman. Tetapi, kini, wanita sendiri telah banyak menjadi kesatria. Aku, misalnya, adalah alumni Perguruan Candradimuka, di mana aku digembleng oleh Batara Dharma dalam olah pikir, Batara Indra dalam olah tenaga dalam, dan Batara Bayu dalam olah bela diri. Kini aku adalah wiraputri, atau kesatria putri.

Apakah mereka tidak menyadari bahwa zaman telah berubah? Dulu, wanita melewatkan hari-harinya dengan berdandan, memasak, dan mengatur rumah, dengan satu tujuan hidup, bersuamikan dewa atau kesatria idaman. Tetapi, kini, wanita sendiri telah banyak menjadi kesatria. Aku, misalnya, adalah alumni Perguruan Candradimuka, di mana aku digembleng oleh Batara Dharma dalam olah pikir, Batara Indra dalam olah tenaga dalam, dan Batara Bayu dalam olah bela diri. Kini aku adalah wiraputri, atau kesatria putri.

”Bagaimana, Nini?” tanya Batara Guru

”Maaf, Pukulun,” kataku lembut namun penuh tekanan,” Saya tidak bersedia menjadi penggoda. Saya wiraputri, mohon penugasan yang sesuai dengan pendidikan saya.”

Sejenak suasana gaduh karena hadirin berdebat sendiri. Ada yang mencemoohku, namun ada juga yang mendukungku. Batara Guru meminta hadirin tenang.

Batara Narada, sesepuh Kahyangan, menatapku dan kurasa ia melihat kesungguhanku.

”Adhi Guru, Supraba benar. Ia wiraputri, seyogyanya diberi tugas yang bermakna.”

”Apa rencanamu, Nini?” Tanya Batara Guru lagi.

”Aji Gineng Pramastuti membuat tubuh Newatakawaca kebal. Tetapi, saya telah mempelajari kelemahannya. Saya dapat menyerang kelemahan itu.” Kataku menjelaskan.

”Bagaimana, Kakang?” Tanya Batara Guru kepada Batara Narada.

”Adhi Guru, dulu ketika Newatakawaca bertapa, Adhi menganugerahkan aji Gineng kepadanya, dengan janji bahwa Adhi takkan mencabut aji itu atau mengizinkan Dewa lain menyerang kelemahannya. Supraba bagian dari para Dewa. Ia tidak boleh langsung menyerang kelemahan Newatakawaca, karena itu berarti para Dewa ingkar janji. Manusia akan menjadi resah,” jawab Batara Narada.

Batara Guru merenung sejenak. ”Kalau begitu, Supraba kutugaskan melakukan tiga hal. Pertama, menyerahkan Gandewa Dibya dan Panah Pasopati kepada Ciptoning. Kedua, mengajak Ciptoning menghukum Newatakawaca. Ketiga, membantu Ciptoning tanpa mengatakan kelemahan aji Gineng. Semoga Nini berhasil.”

Batara Guru merenung sejenak. ”Kalau begitu, Supraba kutugaskan melakukan tiga hal. Pertama, menyerahkan Gandewa Dibya dan Panah Pasopati kepada Ciptoning. Kedua, mengajak Ciptoning menghukum Newatakawaca. Ketiga, membantu Ciptoning tanpa mengatakan kelemahan aji Gineng. Semoga Nini berhasil.”

”Daulat, Pukulun. Segera saya laksanakan.”

”Rapat kadewatan selesai,” kata Batara Guru menutup pertemuan.

Aku pulang ke kaputren. Untuk tugas ini, aku menyamar sebagai Raden Kelatarupa. Selain mengenakan busana lelaki, juga kuusahakan agar bagian dadaku tidak menonjol. Rambutku kugelung dan kuberi tutup kepala kesatria. Semua perhiasan kulepas dan tindik telinga kusamarkan. Segala perbekalan kusiapkan. Selain Gandewa Dibya dan Panah Pasopati, kusiapkan senjataku sendiri, keris Nyai Nagaputri dan panah Nyai Saketi.

Selesai berkemas, aku terbang menuruni Mahameru, menuju hutan Dandaka, tempat Ciptoning bertapa. Ketika sampai, ternyata Ciptoning sedang bertempur dengan para raksasa sehingga aku bergegas membantunya. Sejumlah besar prajurit kami robohkan dan sisanya lari. Tinggal panglima mereka, Mamang Murka, yang terus bertarung sambil mengumpat dengan kata-kata kotor, membuat Ciptoning marah dan mengutuknya. Mamang Murka berubah menjadi babi hutan, menyeruduk ke sana-ke mari, merusakkan bangunan dan tanaman. Ia sangat gesit sehingga Ciptoning sulit membidiknya, maka aku ikut membidikkan panahku. Kedua panah kami kena dan babi itu terkapar. Alih-alih berterima kasih, Ciptoning malah tersinggung.

”Raden, Anda mencampuri tugasku,” katanya.

”Maaf Raden Ciptoning, saya, Kelatarupa, hanya bermaksud membantu,” jawabku.

”Saya maafkan, asal Anda bersedia menemani saya bermain-main.”

Ciptoning mengajakku bertanding, hal yang sering dilakukan lelaki untuk menakar kemampuan, guna memuaskan ego mereka. Aku tidak menyukainya, namun aku tidak dapat menghindarinya.

Kami beradu jurus dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat, Ciptoning mundur, mungkin agak bingung karena aku dapat menebak jurus-jurusnya. Tentu saja, karena aku digembleng oleh Batara Indra, yang juga gurunya. Saat itu mendekatlah abdi Ciptoning, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar berbisik kepada Ciptoning. Sebagai Dewa Ismaya yang menyamar di Marcapada, Semar tahu siapa aku. Ciptoning tertegun lalu mendekatiku.

Kami beradu jurus dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat, Ciptoning mundur, mungkin agak bingung karena aku dapat menebak jurus-jurusnya. Tentu saja, karena aku digembleng oleh Batara Indra, yang juga gurunya. Saat itu mendekatlah abdi Ciptoning, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar berbisik kepada Ciptoning. Sebagai Dewa Ismaya yang menyamar di Marcapada, Semar tahu siapa aku. Ciptoning tertegun lalu mendekatiku.

”Salam dan hormat saya untuk Dewi Supraba yang cantik.”

Wajahku memerah karena samaranku terbuka dan karena Arjuna, nama asli Ciptoning, tidak bisa melepaskan kebiasaanya jika bertemu perempuan. Kulepas ikat kepala sehingga rambutku tergerai sampai ke pinggang. Arjuna menatapku, membuatku tersipu-sipu.

”Terima kasih, Raden. Tadi saya berusaha menjelaskan tetapi Anda tidak memberi kesempatan.”

”Saya mohon maaf. Kini, bolehkah saya menanyakan maksud kedatangan Dewi?”

Aku menyerahkan Gandewa Dibya dan Panah Pasopati. Arjuna menerimanya dan berterima kasih. Bersama Arjuna, aku mendekati Semar dan menghormat.

”Pukulun Ismaya, saya diutus Batara Guru menyampaikan perintah agar Raden Arjuna menghukum Raja Newatakawaca.”

”Nini, Newatakawaca tidak mempan segala pusaka. Dengan Pasopati sekalipun, Ndoro Arjuna sulit membunuhnya.”

Aku meminta Semar menjauh guna membicarakan rencanaku, yang menyangkut rahasia Dewa. Kelemahan Newatakawaca terletak di tenggorokannya, yang tidak tertutup oleh aji Gineng. Jadi, aku akan berkelahi dengan Newatakawaca dan berusaha menyerang bagian tubuhnya yang peka. Ia akan mengaduh dan mulutnya terbuka. Saat itu Arjuna harus memanahkan Pasopati tepat ke mulut raksasa itu sehingga tembus ke tenggorokannya. Dengan demikian aku membantu Arjuna tanpa melanggar larangan mengatakan kelemahannya. Semar setuju dan kami mendekati Arjuna.

Aku meminta Semar menjauh guna membicarakan rencanaku, yang menyangkut rahasia Dewa. Kelemahan Newatakawaca terletak di tenggorokannya, yang tidak tertutup oleh aji Gineng. Jadi, aku akan berkelahi dengan Newatakawaca dan berusaha menyerang bagian tubuhnya yang peka. Ia akan mengaduh dan mulutnya terbuka. Saat itu Arjuna harus memanahkan Pasopati tepat ke mulut raksasa itu sehingga tembus ke tenggorokannya. Dengan demikian aku membantu Arjuna tanpa melanggar larangan mengatakan kelemahannya. Semar setuju dan kami mendekati Arjuna.

”Ndoro Arjuna, Nini Supraba akan berkelahi dengan Newatakawaca dan berusaha agar mulut raksasa itu terbuka. Tugas Ndoro adalah memanah dengan Pasopati, tepat masuk ke mulutnya dan menembus tenggorokannya. Ndoro tidak diperbolehkan menanyakan alasannya.”

”Kakang Semar, haruskah Dewi Supraba melawan Newatakawaca? Apakah tidak terlalu berbahaya?” Tanya Arjuna ragu-ragu.

”Ndoro tidak perlu khawatir. Supraba dapat menjaga diri.” Jawab Semar.

”Kalau begitu, Kakang Semar, aku mohon doa restumu,” kata Arjuna minta diri.

”Pukulun Ismaya, saya juga mohon restu.” kataku sambil menghormat.

”Restuku bersama Anda sekalian,” kata Semar.

Sebenarnya, aku merasa jengah berduaan dengan lelaki yang baru kukenal. Dalam perjalanan, Arjuna juga sering mencuri pandang, membuatku berdebar-debar. Namun, karena Arjuna telah beristeri, aku berusaha meredam perasaanku. Sambil mematangkan strategi, kami terbang ke gebang istana Imantaka. Para pengawal bergegas mengantarku ke kediaman Newatakawaca. Aku segera menyampaikan agar ia berhenti menyerang Suralaya.

Sebenarnya, aku merasa jengah berduaan dengan lelaki yang baru kukenal. Dalam perjalanan, Arjuna juga sering mencuri pandang, membuatku berdebar-debar. Namun, karena Arjuna telah beristeri, aku berusaha meredam perasaanku. Sambil mematangkan strategi, kami terbang ke gebang istana Imantaka. Para pengawal bergegas mengantarku ke kediaman Newatakawaca. Aku segera menyampaikan agar ia berhenti menyerang Suralaya.

”Itu gampang. Saya hanya ingin memperisteri Anda. Kenapa Dewa menghalangi?” jawabnya.

”Para Dewa bukannya menghalangi, melainkan karena saya tidak mencintai Anda,” kataku menjelaskan.

”Cinta bisa tumbuh setelah menikah. Jadi, segalanya tergantung kepada Anda, Dewi Supraba. Mau menikah denganku, masalah selesai. Kalau tidak, apa boleh buat, peperangan jalan terus,” kata Newatakawaca sambil mengelus-elus jenggotnya.

Ternyata Newatakawaca suka memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Pantas para Dewa menolaknya. Sebagai suamiku, ia menjadi kerabat Dewa dan anggota Dewan Pengayoman, yang mengatur ketertiban di Marcapada. Kalau itu sampai terjadi, Marcapada akan amburadul.

”Begini saja, Baginda. Ini masalah antara kita. Untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban, mari kita selesaikan berdua di alun-alun. Kalau saya kalah, saya menjadi isteri Anda. Sebaliknya, kalau Anda kalah, Anda harus menghentikan peperangan.”

Newatakawaca seolah tidak percaya bahwa seorang perempuan telah menantangnya. Memang, sangat tidak lazim bagi perempuan, yang dicitrakan lembut, untuk menantang seseorang. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menantang siapa-siapa, aku hanya ingin mengakhiri perang secepatnya. Sejurus kemudian, Newatakawaca tergelak. Mungkin ia berpikir, apa susahnya menguasai perempuan.

”Jadi, itukah maksud Wong Ayu? Baik. Silakan menuju alun-alun.”

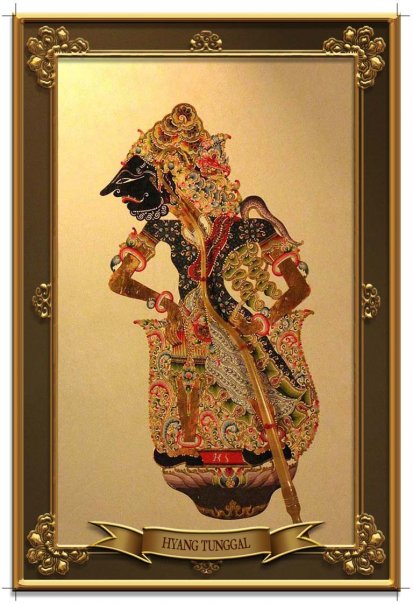

Aku dan Arjuna pergi ke alun-alun. Aku berjalan ke tengah dan merapikan pakaianku. Sebenarnya aku berdebar-debar karena Newatakawaca sangat sakti, sehingga aku mohon kepada Hyang Tunggal agar membantuku. Arjuna berdiri di bawah beringin kurung, menyiapkan panah Pasopati. Newatakawaca datang dan masuk ke tengah lapangan, sementara para punggawa berdiri di pinggir. Diiringi sorak-sorai penonton, kami mulai bertarung. Sesuai ajaran Batara Bayu, aku mengirimkan jurus-jurus pukulan garuda menyambar dan tendangan turangga kridha. Setelah bertanding selama puluhan jurus aku berhasil mengenai beberapa bagian tubuhnya. Namun Newatakawaca tidak peduli dan balas menyerangku. Aku berhasil menghindarinya dengan jurus-jurus burung sikatan, namun sebuah pukulan keras mengenai pundakku. Aku terhuyung ke belakang. Segera aku mengela napas dan menyerang dengan jurus-jurus pukulan angin lesus dan tendangan liman menjejak. Kembali kami terlibat dalam adu serangan selama puluhan jurus. Aku berhasil mengenai beberapa bagian tubuhnya, namun Newatakawaca tidak peduli dan terus balas menyerang. Aku berkelit dan menangkis dengan jurus-jurus sima waskita, namun sebuah pukulan keras akhirnya mendarat di wajahku. Aku terdorong ke belakang, berguling, dan kebali tegak dalam posisi setengah berlutut. Darah mulai membasahi wajahku. Arjuna menampakkan gelagat mau turun ke gelanggang, tetapi aku menggeleng dan dengan suara batin memintanya tetap berkonsentrasi untuk membidikkan Pasopati.

Sudah berpuluh-puluh jurus berlangsung dan Newatakawaca masih tegar. Aku mundur dan berusaha berpikir tenang, menerapkan ajaran Batara Dharma. Baru kuingat bahwa aku seharusnya melambari seranganku dengan aji banteng kurda, tenaga dalam ajaran Batara Indra. Dengan begitu, tenaga pukulan atau tendanganku akan menghunjam jauh ke tubuhnya, bagaikan hunjaman tanduk banteng. Aji Gineng akan terdesak ke dalam tubuh Newatakawaca. Kulitnya tetap utuh, namun tenaga seranganku akan mengenai bagian dalam tubuhnya. Newatakawaca akan kesakitan.

Aku dan Arjuna pergi ke alun-alun. Aku berjalan ke tengah dan merapikan pakaianku. Sebenarnya aku berdebar-debar karena Newatakawaca sangat sakti, sehingga aku mohon kepada Hyang Tunggal agar membantuku. Arjuna berdiri di bawah beringin kurung, menyiapkan panah Pasopati. Newatakawaca datang dan masuk ke tengah lapangan, sementara para punggawa berdiri di pinggir. Diiringi sorak-sorai penonton, kami mulai bertarung. Sesuai ajaran Batara Bayu, aku mengirimkan jurus-jurus pukulan garuda menyambar dan tendangan turangga kridha. Setelah bertanding selama puluhan jurus aku berhasil mengenai beberapa bagian tubuhnya. Namun Newatakawaca tidak peduli dan balas menyerangku. Aku berhasil menghindarinya dengan jurus-jurus burung sikatan, namun sebuah pukulan keras mengenai pundakku. Aku terhuyung ke belakang. Segera aku mengela napas dan menyerang dengan jurus-jurus pukulan angin lesus dan tendangan liman menjejak. Kembali kami terlibat dalam adu serangan selama puluhan jurus. Aku berhasil mengenai beberapa bagian tubuhnya, namun Newatakawaca tidak peduli dan terus balas menyerang. Aku berkelit dan menangkis dengan jurus-jurus sima waskita, namun sebuah pukulan keras akhirnya mendarat di wajahku. Aku terdorong ke belakang, berguling, dan kebali tegak dalam posisi setengah berlutut. Darah mulai membasahi wajahku. Arjuna menampakkan gelagat mau turun ke gelanggang, tetapi aku menggeleng dan dengan suara batin memintanya tetap berkonsentrasi untuk membidikkan Pasopati.

Sudah berpuluh-puluh jurus berlangsung dan Newatakawaca masih tegar. Aku mundur dan berusaha berpikir tenang, menerapkan ajaran Batara Dharma. Baru kuingat bahwa aku seharusnya melambari seranganku dengan aji banteng kurda, tenaga dalam ajaran Batara Indra. Dengan begitu, tenaga pukulan atau tendanganku akan menghunjam jauh ke tubuhnya, bagaikan hunjaman tanduk banteng. Aji Gineng akan terdesak ke dalam tubuh Newatakawaca. Kulitnya tetap utuh, namun tenaga seranganku akan mengenai bagian dalam tubuhnya. Newatakawaca akan kesakitan.

”Sudahlah, Wong Ayu, menyerah sajalah,’ kata Newatakawaca ketika aku berhenti.

Aku menghela napas, menyiapkan tenaga dalam dan jurus-jurus baru. Kini aku menyerang dengan jurus-jurus naga meliuk yang penuh gerak tipu. Newatakawaca menangkis, namun pukulanku berhasil mengenai matanya. Newatakawaca membalas dan pukulannya menyerempet dadaku, menimbulkan rasa nyeri. Tanpa menghiraukan nyeri, aku melancarkan serangan-serangan baru, seolah memukul wajahnya. Newatakawaca berusaha melindungi mukanya, tetapi tiba-tiba aku mengirimkan jurus samudra rob, tendangan beruntun dengan kedua kakiku, dilambari aji banteng kurda, mengenai ulu hatinya. Perhitunganku tepat. Aji Gineng tersodok ke dalam dan ulu hatinya terkena tenaga tendanganku.

Newatakawaca mengaduh, mulutnya terbuka, dan secepat kilat panah Pasopati meluncur tepat ke mulutnya dan menghunjam ke tenggorokannya. Dengan mengerang tertahan, Newatakawaca jatuh dan berkelojotan, lalu terbujur kaku. Sejenak suasana hening. Arjuna mendekat dan dengan lembut membersihkan darah di wajahku.

”Anda tidak apa-apa, Dewi?” tanyanya dengan cemas. Aku menggeleng sambil berusaha tersenyum. Kawula Imantaka tidak boleh tahu bahwa aku terluka.

”Anda sungguh pendekar yang hebat,” lanjutnya memuji dengan tulus.

”Terima kasih. Raden sendiri benar-benar pemanah nomor satu di Marcapada,” kataku lembut, balas mengaguminya dengan tulus.

Kami bersyukur kepada Hyang Tunggal, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi perlawanan berikutnya. Para punggawa mendekat, namun mereka diam saja. Aku berkata lantang.

Kami bersyukur kepada Hyang Tunggal, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi perlawanan berikutnya. Para punggawa mendekat, namun mereka diam saja. Aku berkata lantang.

”Hai, kawula Imantaka, mulai saat ini, kalian harus berhenti berperang. Kalau tidak, kami tidak akan ragu-ragu menghukum kalian.”

Para penonton diam namun para punggawa berlutut di depan kami.

”Kami akan mematuhi Paduka, Sinuwun.”

”Nah, kuburkanlah bekas rajamu,” kataku pada mereka. ”Kami akan pulang ke Suralaya. Sementara itu, aturlah negeri ini sampai kami datang kembali.”

”Daulat, Sinuwun.”

Arjuna memapahku ketika kami terbang kembali ke Dandaka.

”Kamu terluka Nini?” tanya Semar dengan cemas setelah kami tiba. Aku mengangguk dan Semar memintaku duduk. Kami bersamadi dan ia menempelkan tangannya ke punggungku. Sejurus kemudian aku memuntahkan segumpal darah hitam. Semar terus menyalurkan tenaga dalamnya sampai rasa nyeri di dadaku hilang.

”Kamu terluka Nini?” tanya Semar dengan cemas setelah kami tiba. Aku mengangguk dan Semar memintaku duduk. Kami bersamadi dan ia menempelkan tangannya ke punggungku. Sejurus kemudian aku memuntahkan segumpal darah hitam. Semar terus menyalurkan tenaga dalamnya sampai rasa nyeri di dadaku hilang.

”Terima kasih, Pukulun” kataku.

”Kamu sangat berani, Cah ayu.” Katanya kebapakan. Air mataku menetes. Pujian Semar sungguh menyentuh sanubariku.

Kami beristirahat sampai tenagaku pulih. Kini kami harus kembali ke Kahyangan. Hanya tiga orang bisa terbang, yaitu Semar, Arjuna, dan aku sendiri. Demi adilnya, masing-masing harus menggendong satu panakawan lain. Wajahku jadi merah. Aku suka sekali menggendong bayi dan anak-anak. Tetapi menggendong lelaki dewasa, aduh.

Semar dan Arjuna tersenyum melihat kebingunganku.

Semar dan Arjuna tersenyum melihat kebingunganku.

”Begini, Dewi. Jika Anda merasa kikuk, biarlah saya memgendong dua orang.” .

Aku merenung. Jika aku menerima tawaran Arjuna, aku jadi tidak konsisten dalam hal kesetaraan. Jadi aku menggeleng.

”Terima kasih Raden, tetapi saya tidak bisa menerimanya. Biarlah saya menggendong Gareng yang badannya paling kecil.”

”Wah, enaknya,” protes Petruk dan Bagong ketika naik ke punggung Arjuna dan Semar.

Kami terbang ke Suralaya. Begitu sampai, kami segera menghadap para dewa, yang telah bersidang untuk menyambut kami. Setelah menghormat, aku melaporkan penyelesaian tugasku.

”Atas nama para Dewa, saya ucapkan terima kasih kepada Supraba dan Arjuna. Arjuna, sebagai penghargaan kepadamu, aku berniat menganugerahkan Supraba sebagai isterimu dan mengangkatmu menjadi anggota Dewan Pengayoman.”

Aku mengelus dada. Kapan lelaki sadar dan menghargai kami sebagai mitra setara?

”Ada apa, Nini?” tanya Batara Guru melihat kemasygulanku.

”Maaf, Pukulun,” kataku pelan.”Pertama, saya bukan piala. Kedua, tugas ini kami tunaikan bersama. Kalau saya menjadi hadiah, di mana arti pengabdian saya? Ketiga, Raden Arjuna telah beristeri. Menurut Maklumat Kadewatan, ia harus meminta izin isterinya jika ingin menikah lagi”

Sidang menjadi hening. Kata-kataku mengusik kesadaran mereka.

”Adhi Guru, Supraba benar. Memang bukan masanya lagi menghadiahkan wanita sebagai imbalan pengabdian bagi kesatria,” kata Semar dengan bijak.

”Aku mengerti,” kata Batara Guru mengangguk-angguk.” Maaf, Arjuna, aku tidak bisa menghadiahkan putri, tetapi aku bisa mengangkatmu sebagai anggota Dewan Pengayoman Untuk Supraba, atas pengabdianmu, Nini bisa memerintah Imantaka, menuntun rakyatnya kembali ke jalan yang benar…. Mengenai hubungan kalian, kalau kalian tidak mau, aku juga tidak memaksa,” kata Batara Guru sambil berkedip, seolah menebak perasaan kami.

”Aku mengerti,” kata Batara Guru mengangguk-angguk.” Maaf, Arjuna, aku tidak bisa menghadiahkan putri, tetapi aku bisa mengangkatmu sebagai anggota Dewan Pengayoman Untuk Supraba, atas pengabdianmu, Nini bisa memerintah Imantaka, menuntun rakyatnya kembali ke jalan yang benar…. Mengenai hubungan kalian, kalau kalian tidak mau, aku juga tidak memaksa,” kata Batara Guru sambil berkedip, seolah menebak perasaan kami.

”Terima kasih, Pukulun,” kataku dan Arjuna, sambil tunduk dengan wajah memerah.

”Nah, Supraba dan Arjuna, kalian kuizinkan lengser. Supraba, antarlah Arjuna ke wisma tamu dan setelah itu kamu sendiri perlu beristirahat untuk memulihkan diri,” kata Batara Guru akhirnya.

”Baik, Pukulun, kami mohon permisi,” kataku dan Arjuna sambil lengser.

Bersama panakawan kami meninggalkan istana. Di luar, sebuah pelangi membentang di langit Mahameru, menebarkan warna-warni indah, seindah perasaanku. Aku telah menyelesaikan tugas sebagai wiraputri, berdarmabakti sebagai kesatria kepada negara, membongkar tradisi yang selama ini membelenggu kaumku. Mudah-mudahan wanita lain mendapatkan kesempatan seperti aku. Kini aku ingin beristirahat untuk memulihkan diri, mengurus kebun bunga di halaman kaputren sambil merajut angan. Jika Hyang Tunggal berkenan dan Woro Subadra mengizinkan, mungkin kelak aku bisa bersanding dengan Raden Arjuna yang kini berjalan di sampingku.

Rafflesiapura, medio april

dua ribu tiga

dua ribu tiga

Catatan:

Pukulun: Paduka

Ndoro: Tuan

Gandewa: busur

Turangga kridha: kuda melawan

Sima waskita: macan waspada

Liman: gajah

Banteng kurda: banteng mengamuk

Sinuwun: Baginda

Lengser: mundur, pergi

Woro: Putri

Pukulun: Paduka

Ndoro: Tuan

Gandewa: busur

Turangga kridha: kuda melawan

Sima waskita: macan waspada

Liman: gajah

Banteng kurda: banteng mengamuk

Sinuwun: Baginda

Lengser: mundur, pergi

Woro: Putri

Widya Saraswati

http://www.sriti.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar